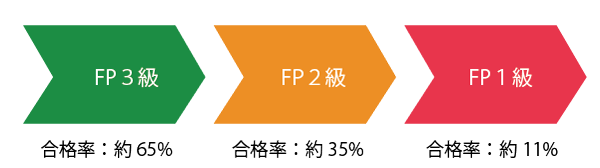

ここでは、FP2級について、受験資格、試験の難易度、合格率そして勉強方法について解説しています。

FP2級はFP3級と比べて難易度がグッと上がり、「知っている」から「分かっている」までレベルが上がります。

銀行員や証券会社・保険会社の営業担当者、弁護士、税理士、行政書士、社労士、診断士など、ファイナンスに携わる人にとっては、FP2級レベルの知識は必須です。幅広い職種の方の営業ツール、戦略的ツールとして有用性がありますので、是非頑張って勉強をしてみてください。

目次

1. FP2級とは?

FP2級とは、正式名称で「ファイナンシャル・プランニング技能検定2級」といい、個人の年金や不動産、税金、金融資産の運用などのお金周りについてプランニングする技能が標準的なレベルにあることを証する国家資格です。

合格率は約35%程度とやや低く、勉強をしていないと落ちるレベルの資格試験です。

FP2級まで取ると実務でも知識の幅の広がりを感じることができると思います。ただし、名刺に書くにはちょっとモノ足りませんので、名刺に書くのが目標であればFP1級まで取得しましょう。

2. FP2級の受験資格と受験料

(1) 受験資格

FP2級の受験資格は次の通りです。王道はFP3級技能検定の合格です。

| 受験資格 | 受検申請書の記入方法と添付書類 |

|---|---|

| ① FP3級技能検定の合格者 | 3級の合格証書の合格番号を記入します。 |

| ② FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 | 実務経験年数を記入します。 |

| ③ 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 | AFP認定研修の修了証書の写しを添付します。 |

| ④ 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者 | 合格した等級・コース名と受験した年月を記入します。 |

(2) 受験料

- 学科と実技・・・8,700円(非課税)+ 支払手数料

- 学科のみ・・・・4,200円(非課税)+ 支払手数料

- 実技のみ・・・・4,500円(非課税)+ 支払手数料

3. FP2級の試験内容

FP2級では次の6つの分野から問題が出題されます。太字が実務にも関係が深く、試験でも重要な部分です。

- ライフプランニングと資金計画

- ファイナンシャル・プランニングと倫理

- ファイナンシャル・プランニングと関連法規

- ライフプランニングの考え方・手法

- 社会保険

- 公的年金

- 企業年金・個人年金等

- 年金と税金

- ライフプラン策定上の資金計画

- 中小法人の資金計画

- ローンとカード

- ライフプランニングと資金計画の最新の動向

- リスク管理

- リスクマネジメント

- 保険制度全般

- 生命保険

- 損害保険

- 第三分野の保険

- リスク管理と保険

- リスク管理の最新の動向

- 金融資産運用

- マーケット環境の理解

- 預貯金・金融類似商品等

- 投資信託、債券投資、株式投資、外貨建商品

- 保険商品

- 金融派生商品

- ポートフォリオ運用

- 金融商品と税金

- セーフティネット

- 関連法規

- 金融資産運用の最新の動向

- タックスプランニング

- 所得税(所得・損益通算・所得控除・税額控除・申告・納付)

- 個人住民税、個人事業税

- 法人税、法人住民税、法人事業税

- 消費税

- 会社、役員間および会社間の税務

- 決算書と法人税申告書

- 諸外国の税制度

- タックスプランニングの最新の動向

- 不動産

- 不動産の見方、取引

- 不動産に関する法令上の規制

- 不動産の取得・保有に係る税金

- 不動産の譲渡に係る税金

- 不動産の賃貸、有効活用、証券化

- 不動産の最新の動向

- 相続・事業承継

- 贈与と法律、税金

- 相続と法律、税金

- 相続財産の評価

- 不動産の相続対策

- 相続と保険の活用

- 事業承継対策

- 事業と経営

- 相続・事業承継の最新の動向

4. FP2級の難易度

FP2級の難易度は、資格試験の中では普通レベルです。他の資格との相対評価をすると次のような感じかと思います。

| 分類 | 資格 |

|---|---|

| FP2級より難しい試験 | 簿記1級、宅建士、中小企業診断士、ITストラテジスト |

| FP2級と同じくらいの試験 | 応用情報技術者、マンション管理士 |

| FP2級より簡単な試験 | 簿記3級、ITパスポート |

– 各科目で優位性のある職業・資格 –

| 科目・分野 | 職歴・資格 |

|---|---|

| ①ライフプランニング | 金融機関、保険会社、証券会社に勤務 社会保険労務士 |

| ②保険・リスク管理 | 金融機関、保険会社、証券会社に勤務 |

| ③金融資産の運用 | 金融機関、保険会社、証券会社に勤務 |

| ④不動産 | 宅建士・不動産鑑定士・弁護士 |

| ⑤タックス・プランニング | 税理士 |

| ⑥相続・事業承継 | 弁護士・税理士・司法書士・行政書士 |

5. FP2級の合格率の推移

(1) 午前問(学科試験)の合格率の推移

FP2級の午前問(学科試験)の合格率は平均するときんざいでは約30%、FP協会では約50%の合格率となっています。

午前問(学科試験)の試験問題はきんざいとFP協会で全く同じ内容ですが、謎に合格率が倍近く違います。

| 試験実施日 | きんざい | FP協会 |

|---|---|---|

| 2018年1月 | 28.5% | 45.6% |

| 2018年5月 | 28.2% | 42.9% |

| 2018年9月 | 21.5% | 39.5% |

| 2019年1月 | 31.1% | 48.3% |

| 2019年5月 | 20.9% | 40.2% |

| 2019年9月 | 21.0% | 43.4% |

| 2020年1月 | 28.8% | 41.9% |

| 2020年5月 | コロナのため未実施 | – |

| 2020年9月 | 33.1% | 49.2% |

| 2021年1月 | 23.4% | 44.0% |

(2) 午後問(実技試験)の合格率の推移

FP2級の午後問(実技試験)の合格率の平均はだいたい次の通りです。

- きんざい・個人資産相談業務・・・・約30%

- きんざい・中小事業主資産相談業務・約50%

- きんざい・生保顧客資産相談業務・・約50%

- きんざい・損保顧客資産相談業務・・約55%

- FP協会・資産設計提案業務・・・・約55%

なお、きんざいの中小事業主資産相談業務と損保顧客資産相談業務については実施されない回がありますので、注意します。

| 試験実施日 | きんざい 個人資産相談業務 | きんざい 中小事業主資産相談業務 | きんざい 生保顧客資産相談業務 | きんざい 損保顧客資産相談業務 | FP協会 資産設計提案業務 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018年1月 | 31.7% | 47.6% | 50.2% | – | 57.5% |

| 2018年5月 | 23.9% | – | 45.5% | – | 51.7% |

| 2018年9月 | 20.5% | 42.0% | 37.4% | 54.6% | 50.5% |

| 2019年1月 | 36.9% | 34.0% | 40.1% | 50.0% | 50.3% |

| 2019年5月 | 25.8% | – | 54.7% | – | 62.6% |

| 2019年9月 | 31.7% | 55.5% | 50.8% | 67.2% | 62.6% |

| 2020年1月 | 33.1% | 55.8% | 45.9% | – | 62.6% |

| 2020年5月 | コロナのため未実施 | – | – | – | – |

| 2020年9月 | 33.7% | 57.5% | 60.7% | 58.6% | 57.4% |

| 2021年1月 | 36.0% | 64.1% | 55.0% | – | 57.5% |

6. FP2級の勉強方法

FP2級の学習範囲は広く、①年金、②保険、③金融資産、④税金、⑤不動産、⑥相続・事業承継と6つの分野から構成されています。範囲は膨大ですが、試験で問われることは決まっていますので、対策をすれば十分に合格できます。

(1) 勉強時間

FP1級の平均的な学習時間は、次の通り。事前知識がどれだけあるかによっても違いが出てきます。

- 1日2~3時間 × 2~3ヶ月=100~300時間

(2) 試験対策

FP2級の試験は基本的に繰り返し問われている内容が7割くらいありますので、過去問から解きます。わからないところが出てきたらWEBで検索したり、テキストを読み返すと良いです。

なお、FP2級では学科試験(マークシート)と実技試験(一部記述式)で特段難易度に差がありませんので、とりあえず、学科試験を一通りマスターすることを目標とし、試験前1~2週間程度、実技試験の問題を解くので十分に対応できるでしょう。

(3) 具体的な勉強方法

FP2級の合格のためには、きんざいやFP協会のHPにある過去問を解いたり、過去問サイトで問題を解きながら勉強を進めるだけで十分です。

個人的には、過去問サイトは「過去問道場」が広告が少なくて好きです。

ただ、過去問を解くだけでは合格はできても、すぐに忘れてしまいますし、実務にも役立ちません。ですから、問題集や過去問は不要ですが、テキストを購入しておくことをお勧めします。

きんざい出版

’20~’21年版 最短合格 2級FP技能士

なお、FP2級の試験であれば、過去のものを使っても合格にはあまり影響しませんので、それを使うと良いと思います。ただし、年金や税金は度々改正されますので最新の情報はWEB等を通じてアップデートしておく必要があります。

(4) FP2級を取り扱っている予備校

業務である程度事前知識のある方に予備校は不要だと思いますが、学生や実務未経験者にとっては税金や不動産はハードルが高いかと思いますので、FP2級の講座を取り扱っている予備校を一応紹介しておきます。

7. 最後に

FP2級はFP3級と比べて実践的になり、年金や保険、金融資産、不動産、税金、相続などの幅広い情報を横断的に学ぶことができ、しっかりと理解できれば実務でも非常に有用になります。独立開業する人にとっても意外と価値があります。

FP知識は銀行員や証券会社・保険会社の営業担当者、弁護士、税理士、行政書士、社労士、診断士など幅広い職種の方の営業ツール、戦略的ツールとして働きますので、FP2級まで合格したらFP1級を目指すことをお勧めします。